どうもこんばんは、ループの螺旋階段です。今回から数回に渡り、昨今ブームが来ている御朱印巡りについて解説していきます。1回目は「御朱印集めをこれから始めたい!」という初心者の方向けに、疑問だったり気になりそうなポイントを中心にまとめていきます。

スポンサーリンク

この記事の目次

御朱印基礎知識

まずは御朱印巡りを始めるにあたっての基礎知識から解説します。

そもそも御朱印とは?

「御朱印」とは神社や寺院の参拝者に対して押印される印章のことです。ちなみに御朱印をもらうことを「拝受する」といいます。御朱印を拝受する意味は「自らが参拝した証」というのが一般的な認識です。

御朱印の内容は一般的には、参拝日、寺社名、御祭神等が記されています。場所によって、筆により墨書きでいただける場所、スタンプでいただける場所等様々ですが、参拝日については墨書きでいただけることが多いです。

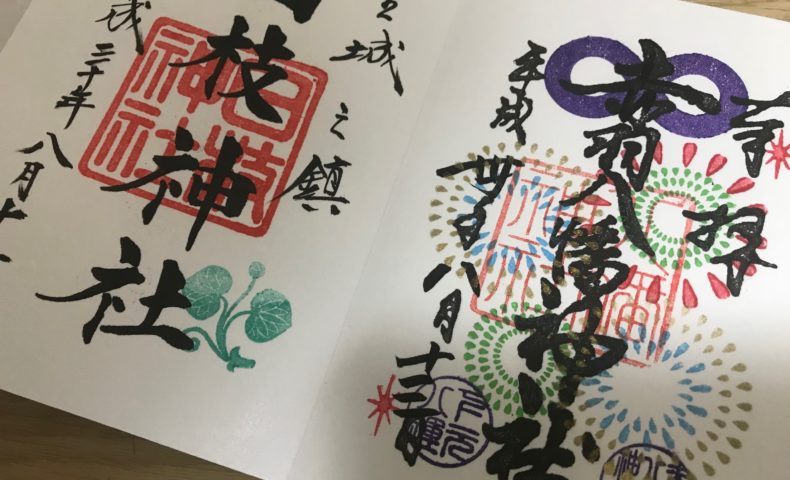

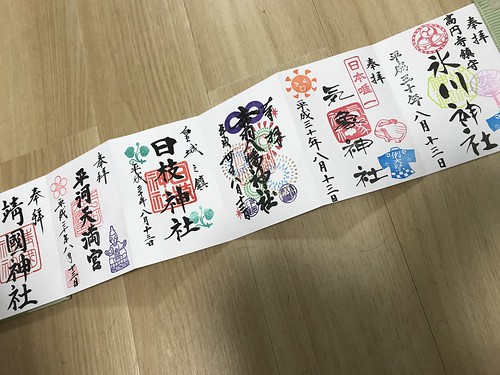

最近はカラフルなスタンプが施された御朱印も多くあり、寺社ごとにオリジナリティ溢れています。また同じ寺社においても、時期によって押されるスタンプが変更になる等、御朱印の内容が変わることも集めていて面白い点です。

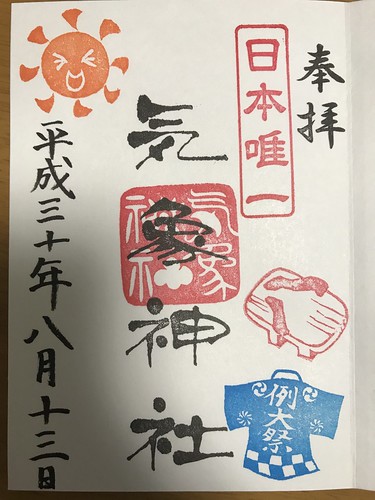

たとえば、その日の天気によって押されるスタンプが変わる高円寺の氷川神社と一緒にある気象神社はこんな感じです。

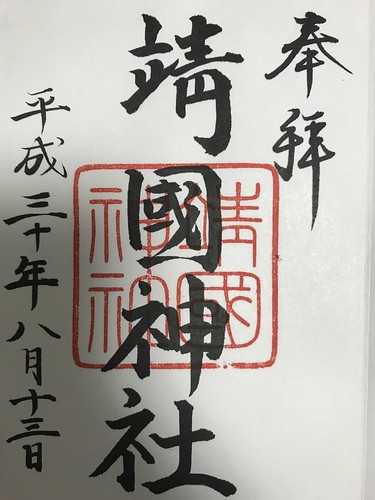

靖国神社は由緒ある神社がゆえに、遊びのない渋めの仕上がりです。

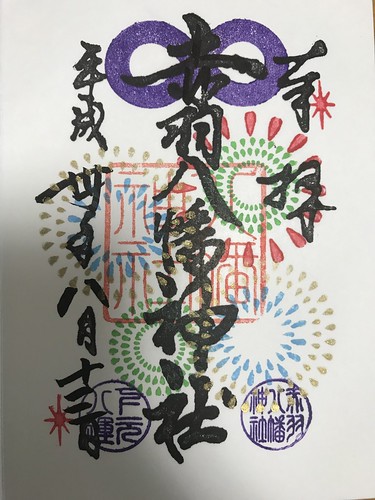

赤羽八幡神社は夏に貰った際はカラフルな花火のスタンプを押してもらえました。

こういったがバリエーションの豊富さが、コレクター的というかスタンプラリー的な要素を強めていて、昨今の御朱印ブームの要因になっている印象があります。御朱印集めを目的に参拝の敷居が低くなり、寺社への興味が増えることは好ましいことかなと個人的には考えています。

しかし、御朱印をただひたすらに集めるのではなく、あくまでも「参拝」という宗教行為が前提となっていることは、頭の片隅には入れながら楽しむことも大切かなとも併せて感じているところです。信仰心を持っている参拝者の方々の邪魔になる行為などもってのほかです。

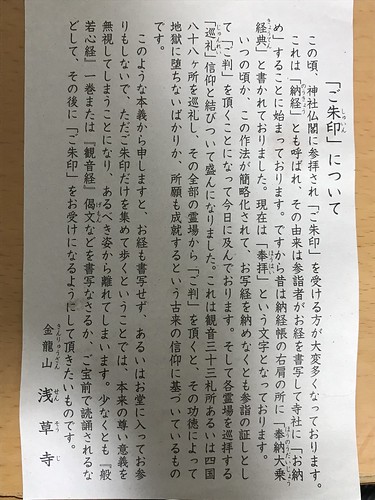

先日、浅草寺で御朱印を拝受した際は、こんな注意書きを受け取りました。

寺社側でも思うところはあるようです。

どこの寺社にも御朱印はあるのか?

全ての寺社に御朱印があるわけではありません。参拝者少ない小さな寺社では用意がありませんし、宗派で見る浄土真宗の大谷はや本願寺派でも御朱印の用意はありません。用意がないところで無理を言って御朱印を要求するようなことは避けましょう。

スポンサーリンク

御朱印集めに必要なものは?

必要なものはただ1つ、御朱印帳のみです。まずは御朱印帳を用意しましょう。ただし、ノートや1枚紙などに貰おうとする行為は失礼にあたるため、やめましょう。寺社によっては断られるケースもありますので注意してください。

御朱印帳はどこで買えるのか?

実店舗では文具店にも置いてあります。また、最近ではamazonや楽天などのネットショップだけでなく、御朱印帳を専門で扱っている専門ネットショップも存在します。

ただ、私が個人的にオススメしたいのは各寺社オリジナルの御朱印帳です。全ての寺社で取り扱っているわけではありませんが、規模の大きい寺社や御朱印に力を入れている寺社では取り扱っています。

各寺社に合わせたオリジナルのデザインがなされており、御朱印帳自体を集めることも楽しみや思い出になるので、私は寺社オリジナルのものを利用しています。最近では季節限定の御朱印帳も存在していて、コレクター魂を更にくすぐっています。価格は一般的に1,000円~で高くても2,000円程度のものが多いです。

現在私が利用している太宰府天満宮の御朱印帳

御朱印帳の選び方は?

見た目してはデザイン性を重視して、気に入ったものを選んでいただくことで問題ありません。ただ注意が必要なのが、「蛇腹(じゃばら)式」と「和綴じ(わとじ)式」の2種類の形状があることです。

・蛇腹式:折りたたみ形状

・和綴じ式:普通の本の形状

ご参考)蛇腹式

どちらのタイプでも御朱印を貰う上ではどちらでも問題はありませんが、私は集めた御朱印を一望できる蛇腹式の方が好きです。また、書く側の立場では、綴じ込み部のない蛇腹式のほうが書きやすいそうです。

御朱印帳はどの大きさにすべき?

いくつかの寺社を巡ると気づかされますが、取り扱っている寺社によって微妙に御朱印帳自体の大きさが微妙に異なります。小さい方が持ち運びに便利ですが、大は小を兼ねるという面もあり大きいほうがより安心かもしれません。

御朱印を直接書いてもらうのでなく、「書置き」と言って既に別紙に書かれてた御朱印を御朱印帳に貼り付けるパターンもあります。その際に、書置きの紙が御朱印帳よりも大きいと貼れなくなるリスクはあることは知っておく必要があります。ただ、私はあまり気にせず、良いと思った場所やデザインを重視していますが・・・

御朱印帳は片面使い?両面使い?

私も使い始め間当初迷った、片面/両面問題です。ルールやマナー上どちらが好ましいということなく、個人の考え方で決めて問題ないそうです。

両面使いにすると、御朱印帳をフルに活用することができるメリットがありますが、墨が裏写りしてしまい裏面の御朱印に影響を与えるリスクがあります。このため、御朱印を綺麗な状態で保存したい方は片面利用がオススメです。ちなみに良い紙ほど墨を良く吸い込むそうなので裏写りのリスクが高まります。

寺院と神社で御朱印帳を分けるべきか

寺院と神社の御朱印を1つの御朱印帳にまとめて拝受してよいか?

これも御朱印集めを始めだして最初の頃に気になる点だと思います。私も始めたころは疑問でした。明確な回答ではなく恐縮ですが、大抵の場合は一緒にして問題がないというのが結論です。ちなみに私は1つにまとめてもらうことにしています。

稀に混ぜた状態で貰おうとすると断られるケースもあるそうですが、レアなケースで私はまだ出くわしたことはありません。そもそも、御朱印を拝受する際は、書いてもらいたいページを開いてお渡しするので、そこまで厳密なチェックをされるわけでもないですからね。

ただ、トラブルを避けたい場合は分けるほうがベターです。その際は寺院用と神社用の2種類に加えて、大きく宗派の異なる日蓮宗用の3種類に分けることが最も安心です。

御朱印巡りにあったら便利なものは?

先述の通り、御朱印帳さえあれば、御朱印集めをはじめることができますが便利なグッズがあります。それは御朱印帳カバーと御朱印帳入れ。両方とも大切な御朱印長を保護するためのグッズです。

まず御朱印帳カバーですが、これは透明なビニール素材のものが多いです。御朱印帳によってはセットで販売されているものもありますが、ない場合は個別で買うことをオススメします。御朱印帳は表紙も凝ったデザインになっているものが多いので、汚れを防ぐためにも保護しておきたいところです。

続いて御朱印帳袋。こちらは保護カバーさえしておけば大丈夫と思われるかもしれませんが、カバーでは上部の保護に対応することができません。御朱印集めの際は移動で外を歩くことが多いです。ゲリラ豪雨などに見舞われた際に、御朱印帳は当然紙でできています。

水に濡れてしまうと紙はボロボロになり、折角貰った御朱印は水に滲んでしまい・・・ととても悲惨なことになります。このような状況を防ぐためには撥水性の御朱印帳袋に入れておくことが望ましいです。見てくれを気に無ければビニール袋やジップロックに入れて保管、というのも安上がりでありだと思います。

関連記事

スポンサーリンク

この記事へのコメントはありません。